23

地域社会の中で育む共生のスピリット今は未来、2054年2月。

小山市穂積地区では、「共に生きよう」をスローガンに、作物や生き物、自然との”共生”を大切にする様々な「ネイチャープロジェクト」が実施されている。 スマート農業時代に一段と価値を増す『田んぼの学校』。渡り鳥の絶滅危機の崖っぷちで住民たちが立ち上げた『ホヅミドリ』。老いた桜並木から生まれ変わった 『間中の虹ロード』…。ここに至るまでの、各プロジェクトの取り組みを振り返っていこう!

穂を積む“学び場”が、コミュニティの中核に

今から47年前の、平成19年。穂積小学校で”食育”をテーマに『田んぼの学校・おー米(マイ)スクール』という農業体験型授業がスタートした。全校児童だけでなく、先生やPTA、地元農家も参加するこの体験型授業は2054年の今も変わらず、地域のコミュニティ交流の核となっている。

AIを利用した“スマート農業”が全国各地で主流となっている今、『田んぼの学校』では昔ながらの農法で稲作を続けている。裸足で行う田植えも、鎌を使った稲刈りも、機械やAIに頼らず人間の手で作業をする。

令和6年時点でも、ここには「1年生の時は手で植えたことがなくて分からなかったけど、どんどんやっていくうちに楽しくやれるようになった。」という小学生の声があふれ、皆楽しみながら米のありがたみや農家の苦労を感じ取っていた。この活動を支援する地元の大勢の方々の間でも、「元気に挨拶されたり、声をかけられたり、子供と一緒にいられることや活動できることが非常に嬉しい」と、2054年の現在も評価は高い。

そして2038年には、穂積地区でとある高校球児が一躍有名となった。キャッチャーを務める彼は穂積小学校の卒業生で、登下校中に農道のゴミを拾う様子が何度も目撃されていた。その様子がSNSで紹介されると、ボールとゴミをキャッチする”ダブルキャッチャー”の名で全国に知れ渡っていったのだ。彼の活躍に刺激され、穂積小学校では田んぼ美化活動がスタート。週1回のペースで児童達が当番制で清掃をするので、『田んぼの学校』にはいつもゴミ1つない綺麗な田んぼが広がっている。

令和6年当時の校長先生は、「心を育てるためには、人と関わらないと育っていかない。小さい頃から地域の温かい方とたくさん接してもらいたい」と取材時に語っていた。知らない人には挨拶をしないように、という安全上の教えが大人と子供の交流を妨げる時代の中で、『田んぼの学校』では今日も世代を超えた顔見知り同士が、元気に挨拶を交わしている。

世界を旅する『シギ』・『チドリ』、絶体絶命のピンチを救え!

そんな穂積地区の田んぼは、子供達に食育体験を提供するだけでなく、水辺に棲む鳥達の生息地にもなっている。

その鳥は、『シギ』と『チドリ』。ロシアやアラスカで繁殖し、アジアやオーストラリアで越冬する長距離移動の旅鳥だ。

旅の途中で、穂積地区は春(4月中旬〜5月初旬)と夏(7月下旬〜9月下旬)に渡来する希少な中継地となっており、地区一面に広がる田園環境がこの鳥たちの生活を足元で支えていた。

しかし30年前の令和6年10月25日、国際自然保護連合(IUCN)は、日本産鳥類のいくつかの種で絶滅のおそれが高まったと発表した。それらはすべて、シギとチドリの仲間だった。更にそれから間もなく、私たちの取材班が結成されるわずか4日前の11月17日には、シギの仲間「シロハラチュウシャクシギ」が絶滅した可能性が発表された。

(出典:日本野鳥の会)

https://mobile.wbsj.org/activity/conservation/opinion_request/op_20241212/

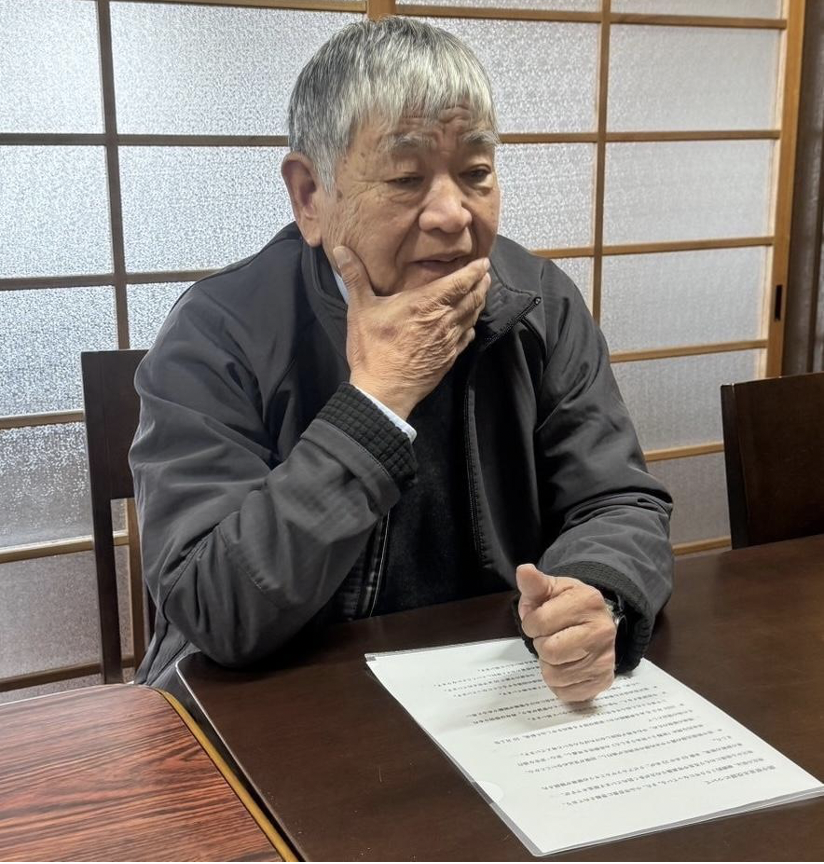

2054年の今も現役で鹿沼自然観察会の活動を続けている鈴木由清さん(現在63歳)は、「シギとチドリを含めた渡り鳥の多くは、特定のルート(通称:フライウェイ)を辿る途中でさまざまな場所に立ち寄って休息や餌を取るため、生息地の減少や気候変動などの影響を受けやすい」と、令和6年の取材当時から旅鳥が減少の一途を辿る状況を憂えていた。

その現状を知った穂積地区の住民や小山市役所の職員達は協同して、渡り[鳥]とその生息地の[緑]を守るチャリティー活動「ホヅミドリ・アクション」を2035年の春にスタートした。穂積で見られるシギとチドリの仲間がデザインされたマグカップ、鳥の形をした箸置きなどの普段使いしやすいグッズや、プリントラテやクッキーなどのフードを、「道の駅 思川」や月1、2回のマルシェで販売。キャラクター好きな子供達、ボランティアで来た若者、推し活が趣味の人を中心に好評で、オタクによる爆買いがあった日や買い手が200人を超える週末は1日に10万円ほど売り上げた。売上の5割は穂積の水田環境保全活動に役立てられ、穂積地区を拠点に保全対象は中地区や寒川地区などにも広がっていった。

生物の損失を阻止し自然を再興させる“ネイチャーポジティブ”や、2030年までに陸と海の30%以上を保全する“30by30(サーティ・バイ・サーティ)”の文脈に沿って「少しでも生息環境に寄り添った農地を、公益的につくる仕組みの形成が必要」と語っていた鈴木さん。その想いは、21世紀後半に入った現在も、シギとチドリ達のより良い未来に向け着実に歩みを進めている。

桜並木から「虹ロード」へ––生まれ変わった おやま百景

一方、令和6年、我々が学生記者として訪れた穂積地区・間中(マナカ)では、自治会長の福田稔さん(当時65歳)がある決断をしていた。それは、おやま百景に選ばれていた“間中の桜並木”の伐採だ。「この桜並木は栃木市の大平山の桜にも負けない絶景だ!」と語っていた福田さんだったが、実は当時すでに害虫被害で枝や幹が腐り、3本の木が倒木するほど事態が深刻化していた。近隣住民からは、農作業の際「腐った枝が田畑に落木して農機具が壊れてしまう」「毎年枝を切るのは危なくて大変」などの声があり、自治会長である福田さんを中心に伐採を決断した。

その翌年の2月中旬、1回目の伐採が実行され、63本あった桜のうち14本が切り倒された。それから数年かけて、“間中の桜並木”は惜しまれながら徐々に姿を消していった。

伐採されて寂しくなった木の跡は、新たな試み『間中の虹ロード』によって順々に色鮮やかな道端へと生まれ変わっていった。これは、令和6年時点から福田さんが“やってみたい”と考えていたことで、桜並木の跡地に虹のような配色の花壇を作り、地元住民で管理するというアイデア。「間中の住民の皆さんは穏やかで協力的」と福田さんが感謝する通り、この虹ロード構想には多くの人が「私たちで管理できるし落木の危険もないから、子どもたちと一緒にやってみたい」と賛同した。花植えに参加した子供たちは「桜は見るだけで終わっちゃうけど、虹ロードは自分たちで花を植えたりするのが楽しい!」と元気よく話し、“穏やかで微笑ましい間中”が新たなスタートを切った。

そして、昨年(2053年)の春。『間中の虹ロード』は、住民たちの努力によってかつての桜並木に代わる『おやま百景』に登録され、新名所に生まれ変わった。

――人と人との繋がりだけでなく、作物や生き物、自然との”共生”にも力を入れてきた穂積地区。こうして今日までの軌跡をたどると、AIが主流となっている2054年の現在でも、昔からずっと変わらない住民の人情と地域のコミュニティを大切に育てる姿勢が、「ネイチャープロジェクト」には貫かれている。

穂積はこれからもその地名にふさわしく、色んな《いのち》を排除せず大切に積み上げながら、みんなで一緒に未来に向かう。

—

白鴎大学地域メディア実践ゼミ(塚田歩夢、森愛果、栗島伶児、清水隆壱)

—————————