24

2024/08/25開催「田園環境都市おやまのライフスタイルを考える」語り合うワークショップ第6回レポート宇都宮大学農学部農業経済学科の西山未真先生を講師に迎え、「田園環境都市おやまのライフスタイルを考える」というテーマのもと、西山先生からの話題提供や参加者への問いかけの講義と、グループでの対話を深めていくワークショップという2本立ての構成で「語り合うワークショップ第回」を開催しました。

このレポートでは、⒈当日のプログラム ⒉レクチャーとワークショップの記録 ⒊参加者の感想・・・をお届けします。

1|プログラムと講師紹介

プログラム

1|挨拶:浅野正富 小山市長

2|挨拶:おやま市民ビジョン会議 座長

3|今日のセミナーについて:風景社

4|レクチャー:西山未真 先生

5|ワークショップと全体共有の時間(70分)

6|振り返りの挨拶:おやま市民ビジョン会議 副座長 飯野 佳昭

7|今後の予定など諸連絡:田園環境都市推進課

講師紹介:西山未真 先生

にしやまみま|宇都宮大学農学部農業経済学科 教授

ご専門は、農業経済学、農村社会学で、都市と農村を含めた地域圏におけるフードシステムの国際比較などの研究を行っていらっしゃいます。主著に『農村と都市を結ぶソーシャルビジネスによる農山村再生』(筑波書房、2015年、単著)、『世界の田園回帰—11カ国の動向と日本の展望』(農文協2017年、共著)など。

2|レクチャーとワークショップの記録

西山先生のレクチャーでは、主に、都市と農村の関係について、農業経済が苦の視点からみた理論と、先生の実践研究の地である、墨田区(都市)と足利市名草地区(農村)の共存関係について、事例を交えながらのお話を伺いました。

また、風土性調査の成果をもとにしたビジョンへの展望についてのコメントをいただくことができました。

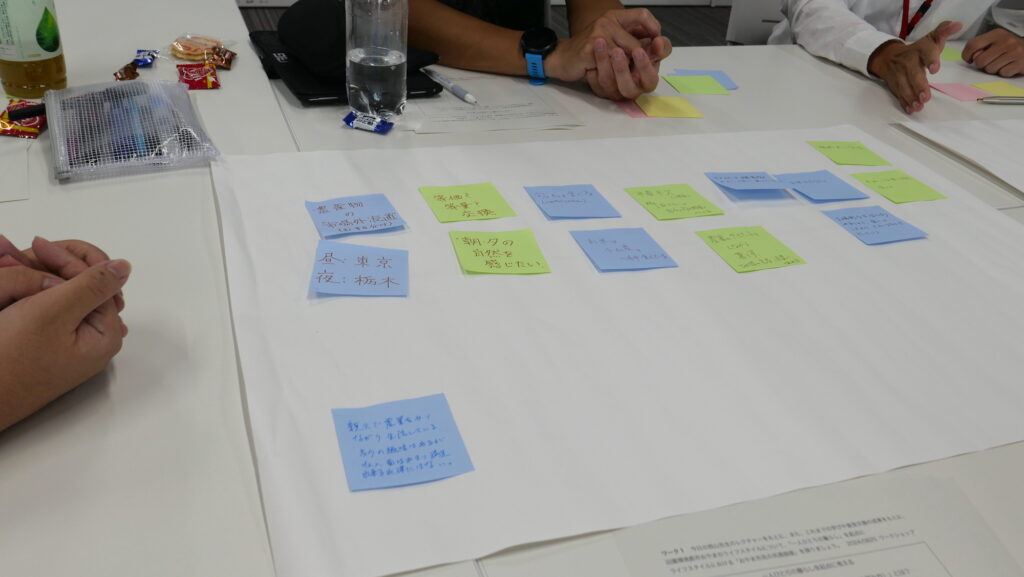

レクチャーの最後に、この2つのお題をいただいて、グループワーク に進みました。

❶田園環境と塩山のライフスタイルとは?(具体的に考える)

❷そのライフスタイルを実現するために、必要なことは?

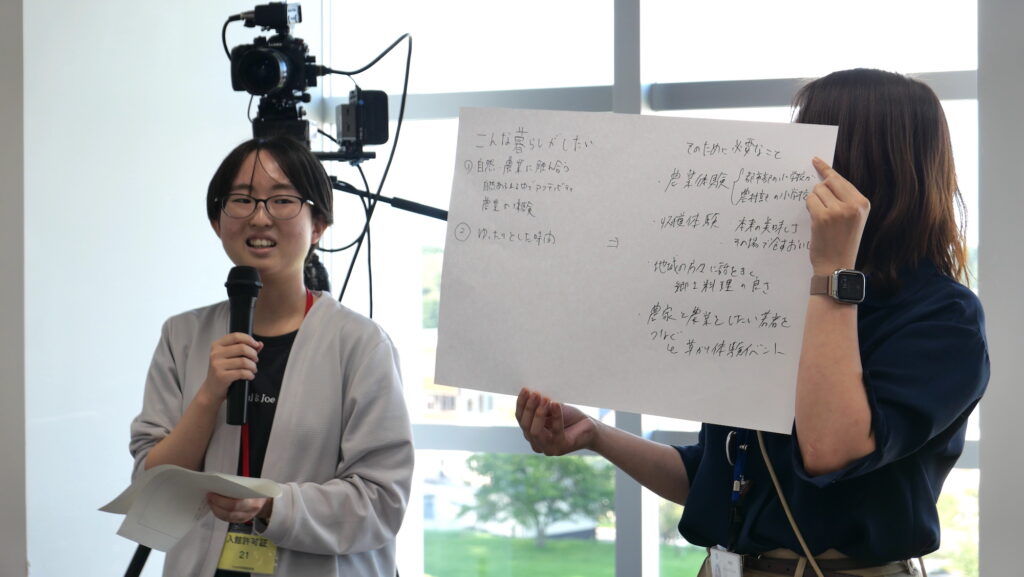

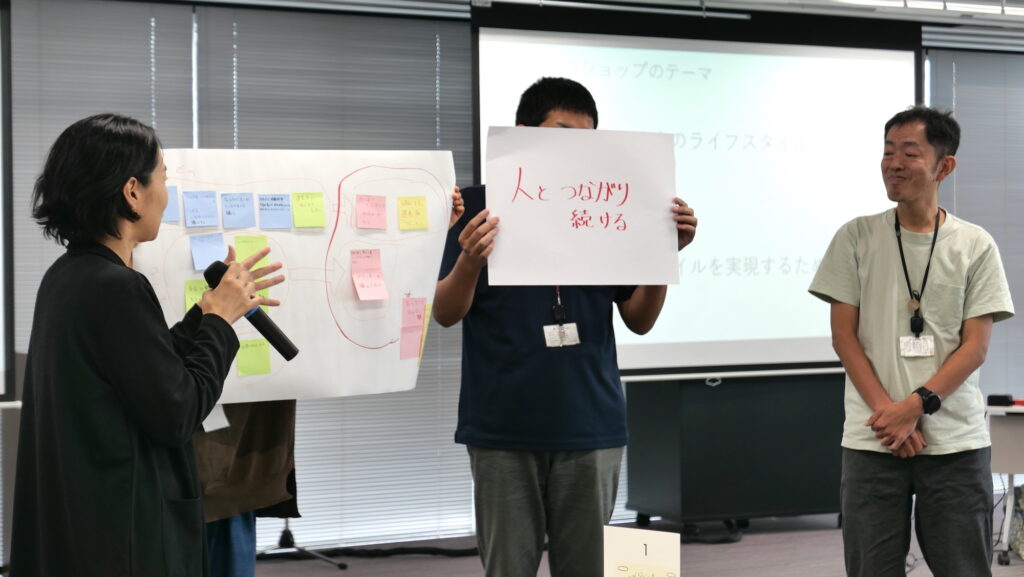

前半のお話や風土性調査の成果などをもとに、各グループで話が弾み、それぞれの考えを共有したり、感想を伝えあったり、田園環境都市としての望ましい姿を自分自身の暮らしを結びつけながら考えるワークは、最後の発表・共有も、笑顔が絶えない時間となりました。

西山先生のレクチャーは、映像アーカイブでご覧いただけます。

3|参加者の感想

34名の参加者の中から19名がアンケートにご協力いただきました。アンケートに寄せていただいた感想(印象に残ったこと、新しい学びや気づき、今後のまちづくりで大切だと考えたこと)の一部を抜粋して紹介します。

●農家の方と直接お話でき、勉強になった ●輸入が滞った際にどう食をまかなえるか、命をつなげるか、危機管理的な視点を大切にしたいと思った。・食べることは生きることという本質がグローバル化や農政の実質的な植民地化で見えなくなっている部分があるので、食の主権者教育に力を入れる必要があると思った ●官・民・市民でつながることができる機会は今まで無かったので、とても良い経験となりました。みなさんとても優しく対応してくださりました ●農家さんの直接的な意見が聞けて良かった ●つながりの大切さ。新しいビジネスとしても確立しそうでした ●もともとあまり農業には興味がなかったですが、小山のまちづくりを考えるうえではやはり欠かせないものになっているなととても思いました ●循環した地域を目指したい気持ちが高くなった ●宇大のゼミの学生さんの考え方がきけて参考になった ●都市と農村のつながりが必要であり、それが希薄化しつつあること。それを再度実感し、今後に対策をとらなければならないという実情を把握しました ●どのグループにおいても、似たような結論が導きだされたこと。「都市」と農村の共生が、同じ市内というくくりだけではなく、「墨田区」と「足利市」のような、より面的なつながりで、実現しされつつある点が印象に残りました ●多くの人が地産地消ということを考えていること ●「No Farms No Future」食や農業は非常に重要な分野なので、たくさんの学びが得られてよかったです ●「地産地消の間口が少ない」というのは新たな視点だったし、都市と農村の距離が近くないと成り立たないものだと気付いた ●自然の恩恵を受けている実感を得られるような仕組みが大切! ●市民とか非農家のつながりがとても大事だとわかった ●地産地消を重要視しなければと感じた