22

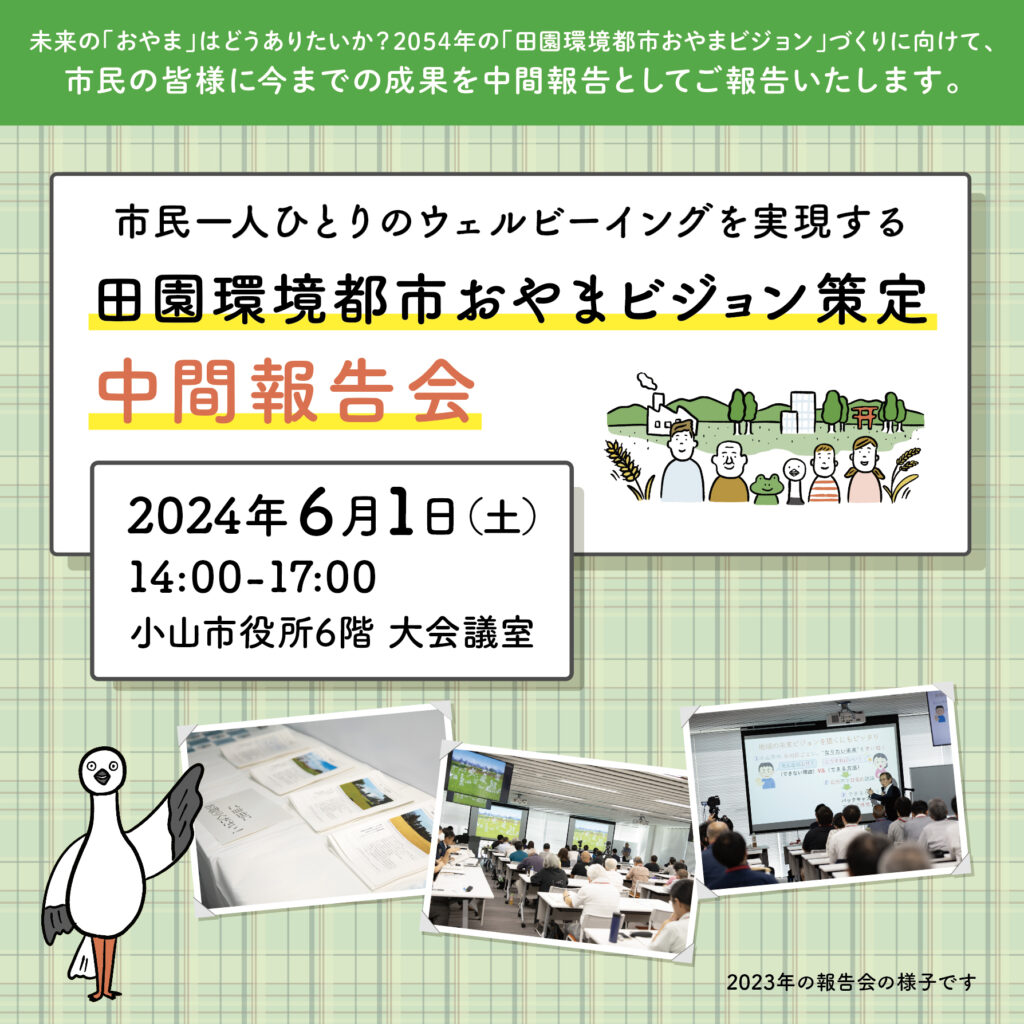

2024/6/1開催:田園環境都市おやまビジョン「中間報告会」レポート令和5年度までの取り組みの成果を報告し、今後さらに内容を詰めていく「田園環境都市おやまビジョン」の方向性を考えるために「中間報告会」を開催しました。市民と職員の方々合わせて116名もの参加があり、皆さん熱心に報告のスライドや配布資料を熱心にご覧になり、席が近い方との感想や意見の交換なども活発に行われていました。

1|当日のプログラム

第1部

小山市長挨拶

⒈田園環境都市おやまビジョン令和5年度の取り組み

⒉田園環境都市おやまビジョンの構成案について

2-1構成の説明

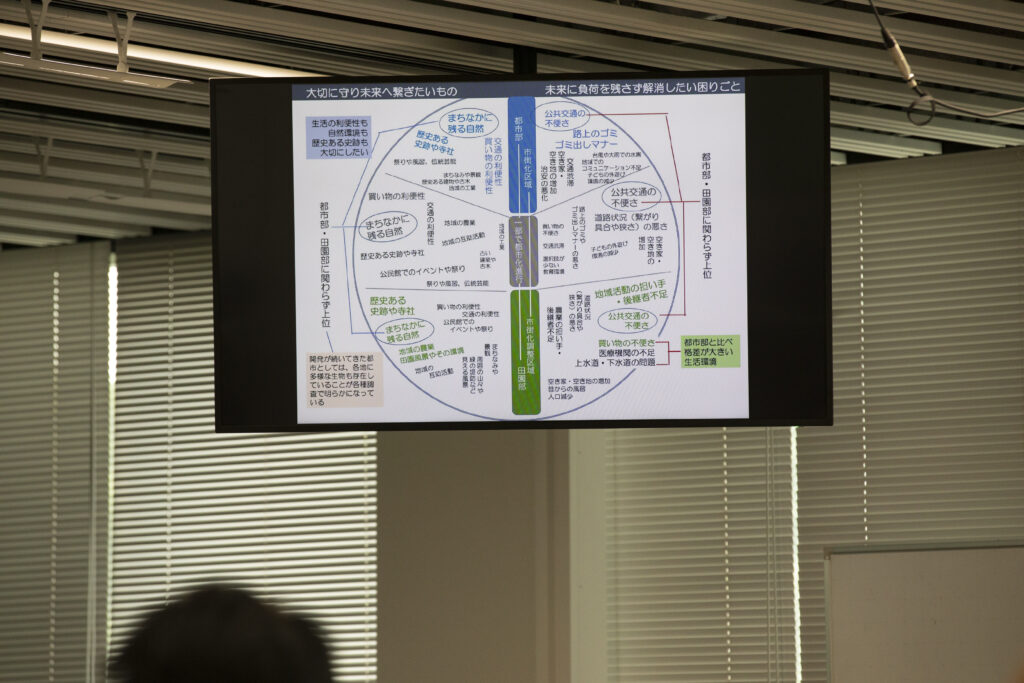

2-2風土性調査等の成果をもとにした「ビジョンの基盤とするもの」「解決すべき課題の設定と目指したい方向性の整理」などの報告

⒊グループで感想や意見交換

第2部

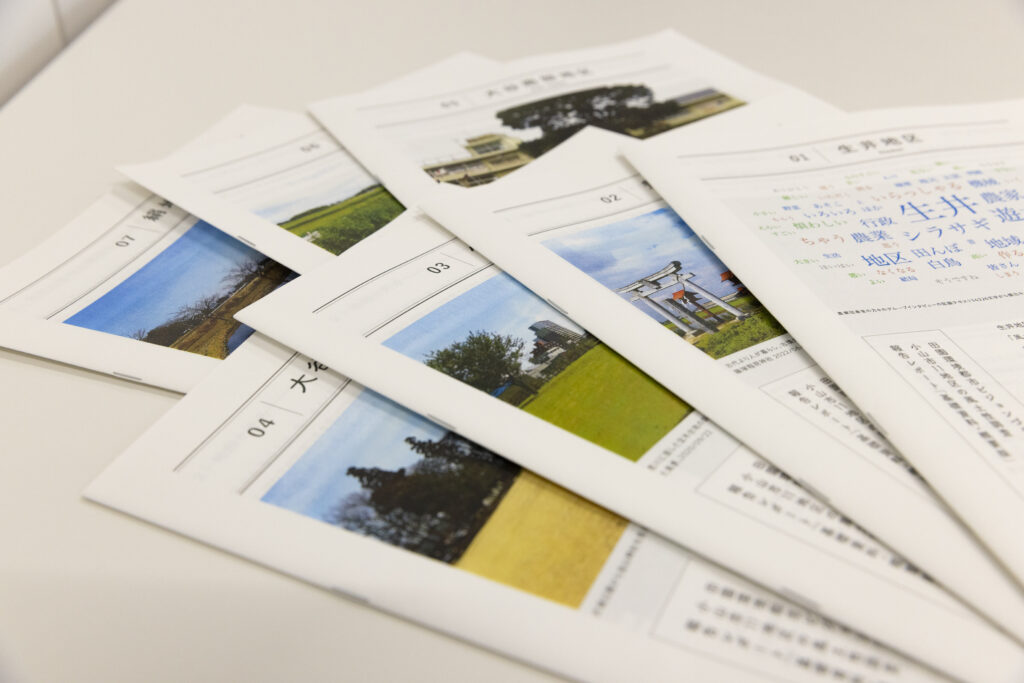

⒋田園環境都市おやま・地区別ビジョン素案について

4-1 地区別ビジョン取り組みの概要

4-2 地区別ビジョン素案の報告

(生井・豊田・小山・大谷北中部・大谷南部・桑)

⒌行政分野別ビジョンについての中間報告

おやま市民ビジョン会議副座長からのコメント

2|映像アーカイブ

中間報告会の様子は、1部と2部に分けて、小山市YouTubeアカウントにて映像で公開しています。どうぞご覧ください。

1部

2部

3|有識者によるレビュー

令和4年度5年度に、おやま市民ビジョン会議シリーズ等で、第1回「小山版SDGsを探る〜地域社会の持続可能性を支えるものは?」などの講師を務めていただいた高橋朝美さん(一般社団法人環境パートナーシップ会議・関東地方 環境パートナーシップオフィス、内閣府地方創生地域活性化伝道師)に、アーカイブ映像や配布資料を見ていただき、レビューとして応援メッセージをいただきました。おやま市民ビジョン会議の委員の皆様や職員にも既に共有させていただいていましたが、中間報告会のアーカイブ映像公開とともに、ウェブでも掲載させていただきます。

———–

今の社会のあり方を変える〜ビジョン策定に向けての応援メッセージ

高橋朝美(環境パートナーシップオフィス)

こんにちは。関東EPOの高橋です。小山市には、SDGsの勉強会やワークショップなどで何度かお邪魔させていただいています。EPO(環境パートナーシップオフィス)は、環境省が設置した半官半民の拠点です。私はEPOスタッフとして様々な地域で、人と環境の関係を捉え直し、よりよい地域にするための場づくりに参画しています。そんな私の、今イチオシの地域の取り組みが、この「田園環境都市おやまビジョン」策定に向けた取り組みです。めちゃくちゃ“推し”です。とても応援しています。

ところで肝心の、地域の皆さんは、この取り組みのことを本当はどう思っていますか?

もしかしたら、「結局行政主導の行政計画でしょ」とか、「時間をかけても1円も儲からないなら意味がない」とか、「環境保全は好きな人が取り組んでいればいい」という批判があるかもしれませんね。あるいは積極的に関わりつつも、心のどこかに、これでよいのかという不安や、どこに向かっているのかわかりづらいという不満もあるかもしれません。

実はそういう難しさを抱えながらも着実に取り組みを進めていることこそ、すごいと思うポイントです。この小山市の取り組みは、これまでの社会を構築してきた常識を、根底から揺さぶる取り組みなのです。自然から好きなだけ搾取し、無限の経済成長を目指し、不都合なことは見えない誰かに押し付けてきた、今の社会の在り方を変える取り組みです。まさに、2030アジェンダ(SDGs)の副題「Transforming our world. 」です。

ただ、トランスフォーム(変容)は簡単ではありません。これさえ取り組めばOK!という簡単な方法や、唯一の正解は無いようです。だから、変化を恐れて不安にもなり、批判をしたくもなるのです。ではこのまま、誰かが、ザ・正解を持ってくることを待ちますか?残念ながら、そんな余裕はなさそうです。

この取り組みは、関わる一人ひとりに「自分にとって、よりよく生きる、よりよく暮らすとはどういうことか」を問うています。それが、ある種の“正解”ではないでしょうか。それを持ち寄った先に、地域としての最適解が生まれる。そういうプロセスだと私は理解しています。「じぶんごと」というと、自己責任論のように感じるかもしれませんが、そうではなく、私は、人や生きもの、土地や生態系とのつながりを取り戻すことだと思います。意識一つで、そのつながりが取り戻せる環境にあるなんて、なんてうらやましいことでしょう。関わっているすべての皆さんが、自分なりの“正解”を手繰り寄せながら、良い対話が積みあがることを願っています。

――――――――――

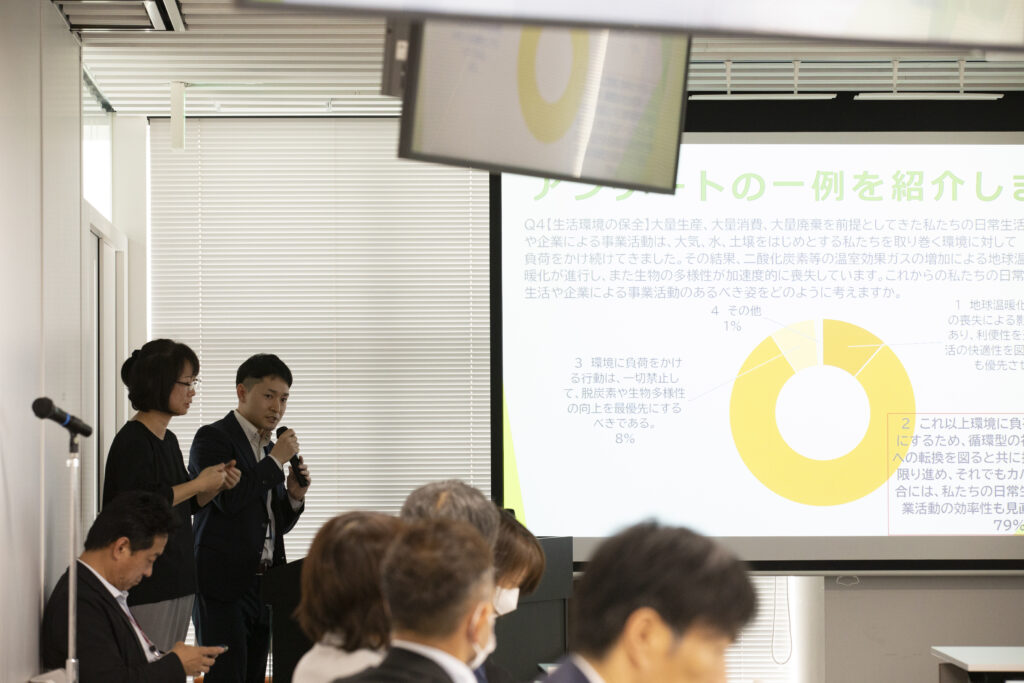

4|参加者アンケートより

当日会上で配布した紙のアンケートでは、29名、Gフォームでの回答は25名の方、合計54名の回答にご協力をいただきました。以下にその集計結果と自由記述にいただいたコメントを全件、紹介します。反省点やご提案などを生かしながら、地区別ビジョンのブラッシュアップを続けています。

–

⑴お住まいの地域

①小山市内:48名、 ②栃木県内:4名、③栃木県外:3名

小山市内の方の地区別の内訳(記載があった通りでの紹介です)。

小山地区17名、間々田地区5名、豊田地区・大谷北部地区・大谷北部中部・大谷南部の各地区4名、大谷地区と回答・桑地区の各地区3名、生井地区2名、下生井・南和泉・若木町・絹地区の各1名、不明1名

⑵年代

①40代:15名、②30代:12名、③50代:11名、④70代以上:9名、⑤60代:4名、⑥20代:3名

⑶これから開催されるビジョンづくりの取組みに参加したいと思いますか?

①どちらかといえば参加したい:23名、②とても参加したい:17名、③現時点ではわからない:13名、④どちらかといえば参加したくない:0名、⑤参加したくない:0名、無回答:1名

—

以下、自由記述を3つに分類して全件を紹介します。

[1]感想、希望的コメント

◎できるだけ具体的な形になればよいと思います。

◎各地区の困りごとや希望が把握できて良かった

◎新しい学びや発見があった

◎2年間に渡る調査の内容や今後の方向性がわかった気がします。各地区のビジョン案について、力のこもった発表を伺えて大変参考になりました。

◎ビジョン会議の皆さんの熱意が伝わった

◎地区の違いなど各課題が良くわかりビジョンも楽しめました

◎ビジョン策定のこれまでの取り組みと成果を知ることができてよかった。各地区が特色のある地域づくりをしていくことを考えていてすばらしかった。

◎各地区のビジョン中間報告を聞いて、地元が何を考えているのか少しでも見えてよかった 。非常に参考になりました!

◎今回初めて参加いたしました。年代を超えて 官と民が一体となり未来の「おやま」を造っていく 楽しみな取組みだと共感しました

◎それぞれの地区で、地元への愛着が感じられた。それぞれが抱える問題は、ある程度予想通りだった。

◎初回の市民フォーラムから回を重ねるごとにブラッシュアップされ、いい方向に向かっていると思います。

◎他の地区の問題等を知ることができた

◎このプロジェクトに関わる人の思いや時間の重みを感じました。

◎各班の地域に対する熱い思いが伝わってきた

◎各地区のビジョンがその地区の特性を非常によく捉えていた。自分の地区のビジョン策定の参考にしたい。

◎地域ごとの様子がよく伝わった

◎市民が自らの住む地区という単位から考えるという取り組みが非常に素晴らしく感じた。地区単位で暮らしを考えることが、防災や安全にも必ず連鎖すると思う。多くの市民が濃淡はあっても「関わる」ということになるともっと良くなるのだろうとも思う

◎各地区で子育てに関心が高いということがわかりました

◎市民の考えや不足点の違う学びがあり、大変参考になった

◎新しい学びになった

◎各地区の方々がこどもを主体としたプランを考えていることを知り、参考になりました ◎様々な視点があり、参考になりました

◎風景社さんの地政学的分析を楽しみました。後半の各地区の発表を熱意が伝わってきました。転入者で、小山市のことが知れる機会として来ました

◎小山の未来を思うイベントに参加して少しでも役に立てたらと思います

◎小山市の現状を知ることができた

◎各地区の皆さまが、主体的に議論を進めてビジョンをまとめてらっしゃる姿に感銘を受けました

◎他地区での意見等を聞くことにより、今までよりも視点が広がった

◎考え方の多様性(化)が変わってきました

◎各地区の新しい発見ができてよかった

◎おやまイレブンビジョンとしたら?

◎各地区の特性が知れてよかったです

◎ビジョン作成として参加しました。参加者の方から「先日発言したことを取り入れてくれてありがとうございます」「その通りだと思います(ビジョンの整理を)、ありがとうございます」と、感謝を伝えてくださったのが、ビジョン作成に関わっているものとしてとてもうれしく思いました。今後も微力ながら関わっていければと思います

◎小山市として力やリソースをかけてビジョン作成を行っていることを感じた

◎回答フォームの地区が南部になっており大谷が抜けてます

◎本日の発表は、一般市民レベルとしては、ハイレベルだと思いました。

◎ビジョンを策定し、具体的な戦略やアクションの落としこむ段階において、小山市独自のモデルが示されることを期待しております

◎田園環境において害虫の増加を抑えてください

◎各地区の取り組み案を聞いて安心した。よくまとまっていると思う。今後はいかに具体的に実現していくかだと思う

◎メンバーが実に楽しく入っていることに感動しました。楽しく”おやまビジョン”を楽しもう!

[2]具体的な指摘や危惧、提案

◎風景社の説明時に手元に資料がないため分かりずらかった。

◎行政の前置きは必要な部分なのだと思うが、少し長すぎた感がある。本当に概要だけを話して、まさに市民の皆さまの声を聞いてもらう時間を眺めにとって、最後に理解が深まるような整理をしたほうがよいと思う

◎生物多様性によせすぎかと思います。

◎進行中の身内感に居心地の悪さを感じました。

◎農家が抱える危機感を共有することの難しさを感じた

◎住民、市民目線での課題やビジョンは大切にしつつ、今後どう施策に反映していくかが難しいと感じた。

◎地区別ビジョンの時間をもっと増やすべきだった。せっかく関わってくれている委員の方に失礼では?

◎「2or3合目」 ・今回の中間報告は登山で言ったら2or3合目 「風土性調査」は力作でありすばらしいと思う。これから、核心部分の論議になると思うが、その前に気になること(3つの声を聞きたい)

1.小山地区の人口は、市全体の3割以上を占めている。この地区ではどのような理想像を持っているのか? 3割の声をもっと知りたい なぜ重要文化財級の「小山機関区転車台」が無くなったのか なぜ「小山駅水戸線短絡線」を住宅地としたのか なども

2.周辺市町からの声を聞けたら。 ビジョンは小山市だけでは成り立たないと思う

3.市職員組織(職員労働組合)の声聞きたい (任期のある市長や議員だけではなく)継続的に関わる市職員の意識は?市職員が「風土性調査」をどう受け止めどうしたいのかが伝わって来ない。

◎①各地区の良さを伸ばし、バランスの取れたビジョンにしたい②田園(自然)を保全する環境都市にしなければなりません③5年、10年、30年、100年長期にわたる若者、子供、担い手づくりをしなければなりません④ビジョン策定から実践化、努力目標、PDSA(短期目標)を期待します

◎農村から都市部、工業地区多など様な地区が混在して、多様な意見/要望があり、一つ一つよく理解できる。今後まとめていくのは大変かもしれないが何を重要として考えていくかで整理できると思う。頑張ってください

◎11地区の特質に合わせた未来像が良く考えられている。「こうなってほしい」ということだけではなく、まず何をやるのかが今後重要であると思いました。さらに、市全体としての取り組み(ビジョン)も大切であり、特に人づくり(教育)においての期待が大きいと思います

◎各説明が速くついていくのが難しかった。手話通訳がついていたのでどのくらい理解できたか、またこの速さについていく通訳者も大変だと思いました。第一部の資料もあった方が良かったかも。第二部の各ビジョンの説明資料も欲しかった

◎各地区の発表を聞くことで、地区ごとに何を目指していくのかが明確になり、良かったと思います。今後の長期的な具体化が重要だと思うので、様々な人が参画できる枠組みになればと思います

◎地域毎の特性が全く異なっていて、学びになった。ビジョンの質には差があると感じた。地域の皆さまの思いが反映されたものとなるよう、あいつらが勝手に作ったビジョンと言われないよう、今後のみがきに期待します

◎地区別の地域性を尊重した30年後を見通したビジョン策定はとても良い事と思います。ただ、今回の内容が田園環境に重きを置き、都市環境との調和の部分が弱いのかなと感じました。若い世代が小山市に未来を感じ、魅力ある小山市になることを期待しています。

◎今後人口減少が進むことが確実ななか、現在の理想像がそのまま30年後の理想のビジョンになるとは限らないのではないかと思います。30年後には、子どもは大人になっていて地域にどれくらい残っているでしょうか。今、地域にある各種インフラは30年老朽化します。これら30年後の課題を想定して、その課題を解決する施策を含めて考える必要もあるのではないでしょうか。バックキャスティングで5年後、10年後、20年後の姿を想い描けば、時間軸で考えた場合の課題が見えると思います。

◎おやまビジョンの策定に付随して、ワークショップやセミナーなどの取り組みを行っているが、取り組みの棲み分けをもう少し明瞭に説明する必要があると思う。どれも、「あるテーマについて話し合っているだけ」のような気がしてしまう。

◎市街地に対し、農村地区の衰退が著しいことが小山市の抱える大きな問題だと思っています。戦後の占領政策で蔑ろにされ続けてきたのが日本の農業政策であり農家だと思っています。例えば日本の主食であるお米の価格は原価割れを続けており、農家の多大な努力でかろうじて継続しているのが実情だと思います。そこに高齢化、さらにはパンデミック(騒動?)や、急激な円安による物価高が押し寄せており、農家としは30年後どころか3年後を考えることすら難しい状況が続いています。こうした状況で今最も求められているのは、ギリギリのところで踏み止まっている農家に対し、どれだけ迅速に、且つどれだけ直接的に支援が行えるかにあるのではないでしょうか? 日々、食べていくことだけで精一杯の農家が少なくないなかで、農家が会議等に参加するということは簡単なことではないと思いますし、仮に参加できてもその窮状を直接伝えることはかなり気が引けることだと思います。農家の抱える危機感をうまく拾い上げ、ビジョンに反映してゆくために、さまざまな取り組みが必要であろうと思います。

◎報告に対する住民の意見のフィードバックをどうするかが課題と感じた。

◎最初、広く市民の声を聴くことから始まりましたが、地区ごとにビジョンをたてることになり、さらに深掘りしていったことで、同じ小山市でも課題の違う地域ごとに検討できていい方向に向かっていると思います。小山地区に関していえば、中間発表の内容と私が実際に住んでいるところの課題とのズレがあるような気がしますが…あとはビジョン策定について知らない市民(市民の多数を占めると思っていますが)に対して、どう伝えていくかが課題だと思います。いいもの(側・箱)があっても、それを使いこなせないと意味がないと思います。

◎各地区で同様の問題点があったところもあるので、同市として解決出来るビジョンの必要性を感じました。

◎最後の副会長の、まだ道半ば、これからが本番という言葉がありました。それぞれを実現させるための具体的な施策の計画と実行しかり、各地区のビジョンから、市全体としての、まとめるのか。参加者のコメントでも、農村部の衰退をどう考えるのかが、市の課題とありました。コンパクトシティを目指すのか、市街地の富を再分配して農村部を維持していくのか。経済成長が見込めない、限られた予算の中で、現状は維持できないと思います。選択と集中が必要で、何でもかんでもできないと思います。

◎「核心部分で何が求められるか」

・30年後も安心して豊かに暮らすための指標は何か(例えば)

1.食料自給率100%目指す →今の小山市は自給率何%?

2.空気(酸素)の消費分を100%賄う

→ 3.水の消費分を100%賄う

→ 4.エネルギーを100%賄う

→ 5.CO2 「田園環境の中心にある農林水産業の展望」

・農業者の高齢化や担い手の急激な減少にどう向き合うか このままでは数年で農地が荒れ果ててしまう(多くの農業者が感じている)

これからの30年が全く見えてこない 何をしたらいいのか・・・「展望」が見えてこない 「幻想と将来ビジョン」

・東西の鉄道は(水戸線 両毛線)は車社会の中で利用者が減 小山駅は結節点から通過点へと変化(駅ビル利用者減はその象徴) ・物流も、国道4号線と50号線の結節点は茨城県結城市にある JR貨物も含め要衝としての位置は移動し、市内では低下している ・小山市が交通の要衝は昭和時代までの話し(潜在的には存在?) 幻想は将来ビジョンを大きく狂わす 「新技術と公共の役割」

・太陽光など自然エネルギーの利用技術は 環境への負荷軽減を含め大きく進歩している、さらに進化するだろう ・自動車などの自動運転技術 驚くほどの進歩 当然にそれに見合った「公共インフラ整備の視点」が求められる

<仮説1> 鉄道は大都市を結ぶ交通路に特化するのでは(地方路線は縮小廃止 水戸線も両毛線も例外ではないと思う) 都市内の交通は自動運転車と自動運転航空機(ドローン進化系?)が担うことになる その為の専用空間が地上と上空に必須となり、それは新たな公共インフラとして整備されることになる(空間確保と機能分離が大きな課題 今からコツコツ) ・歩道はもっと広く安心して歩ける(専用歩道も) ・自転車専用道路も整備される ・市内の主要区間と周辺都市はBRT(タイヤで専用道路を走るLRT)でつながる (車両も進化 バスも蓄電池発達でEV化 段差が無いフラットな車内)

<仮説2> 使用されない農地(放棄地)が増える ある意味少子化と同様で放棄地は増える(直ぐには止められない) ・放棄地を集め平地林として管理する ・木材の活用 小中学校にペレットストーブ ・堆肥を生産 ・水源として 等

<番外11> 11地区個々のレベルが高まっても チームの監督は 対戦相手は 観客は?

◎小山は他地域から移住している人が多いので、都会に勤める人が寝て帰る人のため地域の意識がうすいのではと思う。駅周りに住む人の高齢者が多く活気に欠けるように思う。市街地は交通の便が悪いのと店がないので色々なことを継承するのが難しい状態だと思う(どの地区も)古い人は新しい人をもっと活用できるように一歩さがった方がいいのでは。外国人が増えることでルールを守らない人が多い。特にごみ問題がある。言葉は大丈夫といわれても本当の意味が伝わっていないように思われる。どのようにすれば理解できる話し方ができるか工夫が必要だと思う(講演会という手があるが参加する人が少ないようである)

◎小中学生への農業体験、まちづくり体験など、地域、企業を巻き込んだ企画で、小山の人づくりを進めていくのはどうか(先進地あり)。企業も地域貢献のPRとなっているそうです。外国人が小山市に定着し、働き生活し続けるための学習、高校進学支援を充実させる(現状で不足している)

◎児童が少ない小学校にスクールバス等では子供が多く地区に通わせて少ない地域を成り立てたらいいと思います

[3]地区ビジョンへの具体的な感想や意見

◎大谷北中部:こどもまんなかコミュニティは小山市全域にとって大切になることだと思うので、是非達成していただきたい。

◎豊田:私自身まだ約30年しか豊田に住んでいないが、ある程度豊田を知っていると認識しておりました。しかし、風土性調査の結果からも知らないことがあり、さらには豊田地区の市民の方々と意見交換した際も豊田の新たな発見があり正直驚いたところです。 これは豊田地区だけでなく、他の地区すべてにおいて共通することでたくさんの小山の魅力を再発見できたと思います。 今後も行政が作ったビジョンではなく 市民の方々と共に作ったビジョンになるよう力を合わせていけたらなと思いました。

◎小山(2に掲載のものから):小山地区の人口は、市全体の3割以上を占めている。この地区ではどのような理想像を持っているのか? 3割の声をもっと知りたい なぜ重要文化財級の「小山機関区転車台」が無くなったのか なぜ「小山駅水戸線短絡線」を住宅地としたのか なども

◎小山地区:(2に掲載のものより)小山地区に関していえば、中間発表の内容と私が実際に住んでいるところの課題とのズレがあるような気がしますが…

◎小山:小山地区に住んでいます。小山地区の発表が大変前向きでよかったです。また他の地区においても、それぞれ特色のある発表で大変興味深く聞かせていただきました

◎大谷南部:具体的な取組み 「市民農園 体験農園 貸し農園」の案を他の地区でも取り組んでほしいと思います。都市部と田園部の交流にもなり、地域と人を繋ぐ一役にもなるのではないでしょうか。

◎大谷南地区:古民家レストランはいいなと思いました。法律を理解していないのですが、新しい建物は建てられなく、古民家を利用すると理解しました。例えば、地元で作った有機米や有機野菜、平飼いの鶏や卵を利用したレストランなど付加価値、他との差別化を図ったものがあるといいと思いました。

◎桑地区:養蚕農家(桑畑)がなくなったとニュースを見ましたが、復活させて絹織物・結城紬の伝統文化が永遠に残ってほしいです。(絹地区の話かもしれませんが…)

以上になります。